パート・アルバイトも労災保険の対象|給付内容、手続きと必要書類を解説

- 1. パートやアルバイトを含むすべての労働者は、労働者災害保険(労災保険)の給付対象です。

- 2. パート・アルバイトも労災保険の適用対象

- 2.1. 給付対象の労働災害(業務災害・通勤災害)

- 2.2. 労災保険の適用者

- 2.3. 労災保険料の負担

- 2.4. 労災保険給付の種類

- 3. 労災保険給付申請の流れ

- 3.1. 入通院

- 3.2. 会社に報告

- 3.2.1. 会社が労災を認めない場合(労災隠し)

- 3.2.2. 被災労働者自身で手続きできる

- 3.3. 労災保険給付の請求

- 3.3.1. 労災申請の書式と必要書類

- 3.4. 労働基準監督署からの支給・不支給の通知

- 4. 会社への損害賠償請求

- 5. 労災保険給付請求の注意点

- 5.1. 申請期限(消滅時効)がある

- 5.2. 健康保険は利用できない

- 6. まとめ(労災の相談・依頼は弁護士へ)

パートやアルバイトを含むすべての労働者は、労働者災害保険(労災保険)の給付対象です。

正社員ではないからといって補償が受けられなかったり狭められたりするわけではありません。

仕事(業務)や通勤が原因で、ケガや病気を患った際の治療費、休業時に給料の約8割の支払い、障害が残った際の年金や一時金の支払いなど、正社員と同じく手厚い労災保険の給付を受ける権利があります。

労災保険の内容や手続きを正しく理解し、しっかり活用できるようにしておくことが重要です。

本記事では、労災保険の適用範囲や給付内容をはじめ、具体的な申請の流れに至るまで解説します。

会社の保険加入の有無に関わらず、労基法上の労働者に該当すれば補償を受けられる点は要注意です。

ぜひ最後までご覧いただき、実際の問題やトラブルに直面してしまったときの参考にしてください。

パート・アルバイトも労災保険の適用対象

労災保険制度は、すべての労働者が安心して働ける環境を整備し、迅速かつ公正な保護を提供することで、被災労働者の社会復帰の促進を目的にしています。

そのため、労働者災害補償保険法にもとづいて、原則としてパート・アルバイトの方も正規雇用者と同様に適用されます。

給付対象の労働災害(業務災害・通勤災害)

労災保険で補償されるのは、労働災害に基づく傷病の治療やそれに伴う休業に関する費用であり、労働災害とは、業務中や通勤途中の事故で負傷、疾病を患うことやそれに伴い障害が残ったり、死亡したりすることをいいます。

労働災害には、業務そのものが原因となる「業務災害」と、自宅から職場までの合理的な経路上で起きた「通勤災害」の2つがあります。

「業務災害」として認められるためには、① 事業主の支配・管理下で勤務時間中に発生したこと(業務遂行性)、② 業務が原因で負傷などが発生したこと(業務起因性)の2つの要件を満たすことが必要です。

「通勤災害」として認められるためには、① 就業に関連する移動であること、② 合理的な経路と方法を選択していること、③ 逸脱や中断(例えば、友人と会うために普段と別の道を通る等)がないこと、④ 業務の性質を有さないこと(業務上の取引や会議のための移動は「業務災害」に当たります)などの要件を満たす必要があります。

労災保険の適用者

労災保険の対象となる労働者かどうかは、雇用形態ではなく雇用実態によって判断されます。

雇用契約書上に「パート」や「アルバイト」と記載されていても、実際に使用者の指揮命令下で働いて、労働の対価として賃金の支払いを受けている方は労働者と判断される可能性が高いです。

ただし、事業主や同居する親族、会社の代表者などの役員、業務委託契約を受けている一人親方といった個人事業主は使用者の指揮監督を受けていないとして労基法上の「労働者」に当たらないと判断される可能性が高いです。

労災保険料の負担

労災保険料は基本的に会社側が全額負担することになっており、パート・アルバイトが自分で支払う必要はありません。

会社が保険料を滞納している場合や、労災に未加入で支払っていなかったとしても、労災保険の給付を受けることは可能です。

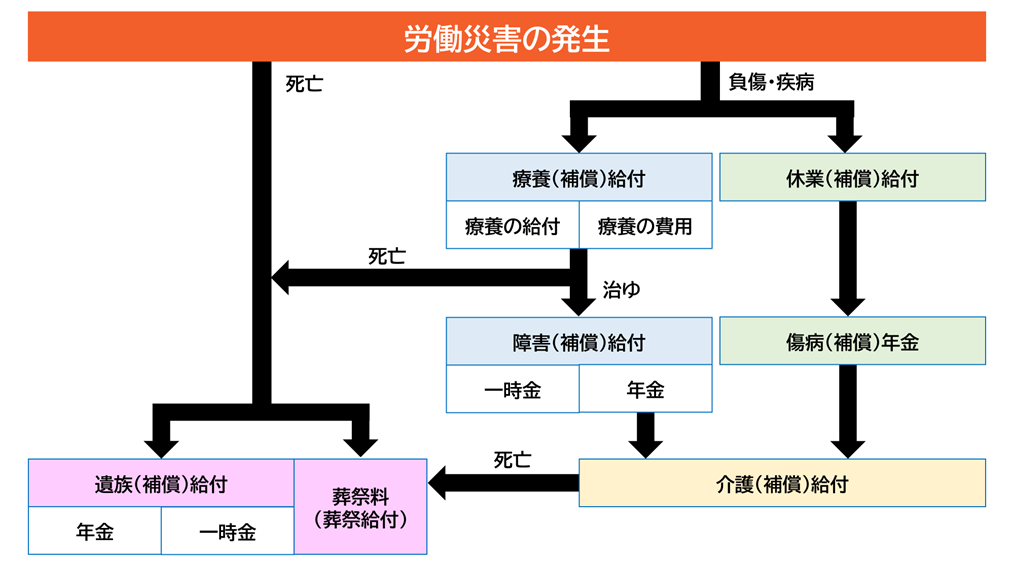

労災保険給付の種類

労災保険には、ケガや病気の治療費を補償する「療養(補償)給付」や、仕事を休んだ期間の賃金を一定割合補償する「休業(補償)給付」など、さまざまな種類があります。

後遺障害が残った場合は「障害(補償)給付」が、労災によって死亡した場合は「遺族(補償)給付」や「葬祭料」が給付されることとなります。

これらの給付があることで、労働者とその家族の生活を総合的に支える仕組みになっています。

| 労災保険の種類 | 給付内容 |

| 療養(補償)給付 | 労働者の業務上の事由または通勤による負傷や疾病に関する療養のための給付。 |

| 休業(補償)給付 | 労働者が、業務上の事由または通勤による負傷や疾病のために働けず、賃金を得られない場合に支給される給付。 【関連記事】 「労災の休業補償でもらえる金額と申請方法、もらえない場合の対処方法」 休業補償の基礎知識、給付金額と計算方法などについて解説しています。 |

| 障害(補償)給付 | 業務上の事由または通勤による負傷や疾病に関する治療終了後後(症状固定後)、労働者に一定の障害が残った場合に支給される給付。 |

| 遺族(補償)年金 | 労働者が業務上の事由または通勤による負傷や疾病によって死亡した場合に、その遺族に対して支給される年金。 |

| 葬祭給付(葬祭料) | 労働者が業務上の事由または通勤による負傷や疾病によって死亡した場合に、葬祭を行う遺族などに対して支給される給付金。 |

| 傷病(補償)年金 | 労働者の業務上の事由または通勤による負傷や疾病が、療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当する場合に支給される年金。 |

| 介護(補償)給付 | 業務上の事由または通勤による負傷や疾病によって、労働者に重度の障害が残り、介護が必要となった場合に支給される給付。 |

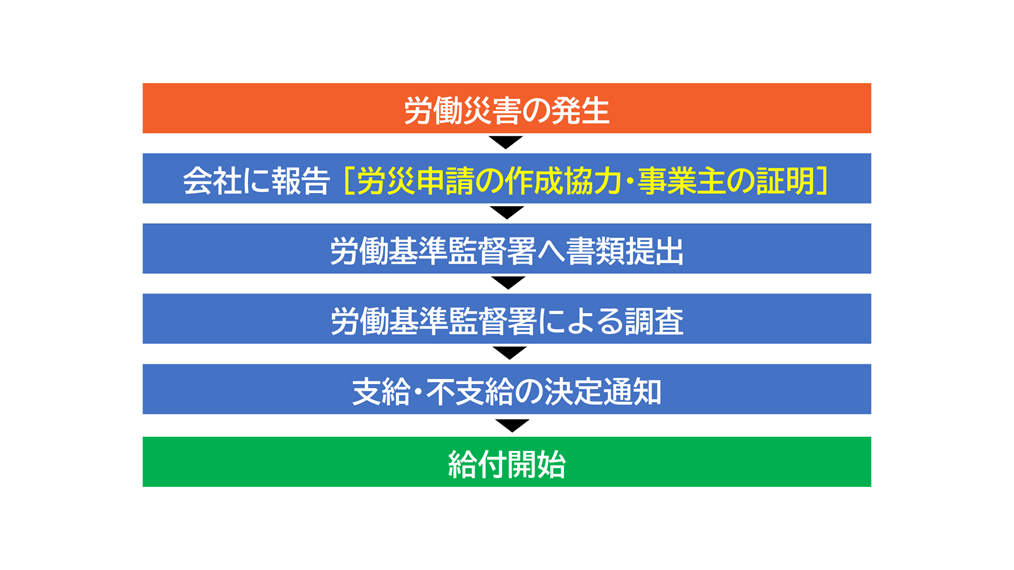

労災保険給付申請の流れ

労災に遭った時、被災労働者として労災保険の給付を申請する流れは次の通りです。

入通院

労災事故で負傷したら、まず医療機関で適切な治療を受けることが最優先です。

労災保険指定医療機関で受診すれば、治療費の自己負担が不要になります。

もし指定医療機関でない場合でも、一時的に自己負担した後に申請により支払いが戻ってきます。

そのため、治療のために費用を支払った場合は領収書を必ず保管しておきましょう。

労災保険は使わない方がいい?利用のメリット・デメリットや注意点を解説

軽微なケガの場合、労災保険の手続きを手間に感じて健康保険を利用しようと考えるかもしれません。労災保険を使わないことのリスクについて解説しています。

会社に報告

ケガや病気を患ったら、まず会社に連絡し状況を正しく報告します。

これは、会社は労働基準監督署(労基署)に「労働者死傷病報告」をおこなう義務があるためです。

意図的に会社が報告をせず、または嘘の報告をすると、罰則の対象(50万円以下の罰金)となります。

会社が労災を認めない場合(労災隠し)

まれに会社が労災申請を嫌がり、事故を「自己責任」として扱おうとするケースがあります。

これはいわゆる労災隠しに該当し、労働者の正当な権利を侵害する行為です。

会社が非協力的な場合は労働基準監督署や弁護士への相談を検討し、適切な手続きを踏んで給付を受けられるよう行動していきましょう。

労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説

会社が労災を認めようとしない主な理由や、会社が労災給付の請求書に証明をしてくれない場合に、被災労働者として、どう対応すべきかについて解説しています。

被災労働者自身で手続きできる

原則、労災保険の申請は、被災労働者本人または遺族がおこないます。

労災保険給付の請求は、会社の協力がないと申請できないと思われがちですが、会社に報告するのは主に次の理由によるためです。

― ① 労災保険給付の請求書に事業主証明を受ける必要がある

― ② 会社が労基署に労災事故の報告義務がある

― ③ 会社に労災申請を手伝ってもらうため(助力義務)

労災災害補償保険法施行規則に、「事故のため自分で労災請求の手続が困難な従業員に対して、事業主はその手続を行うことができるように助力」しなければならない、と明記されており、不慣れな労働者に代わり会社が労災申請の手続きをおこなうことが一般的です。

そのため、「会社が認めないと、労災申請はできない」という誤った理解をしてしまう方は少なくありません。

ただ、お伝えしたように会社が労災申請に協力してくれなくても、自分で手続きを進められます。

労働基準監督署を通じて直接書類を取り寄せ、必要事項を記入・提出することができます。

労災保険の請求書に事業主の証明が得られない場合には、その旨を労働基準監督署に伝えて、手続きを進めると良いでしょう。

労災保険給付の請求

休業(補償)給付や療養(補償)給付など、労災保険給付の請求に必要な書類を準備します。

労災申請の書式と必要書類

労災保険給付は、所定の書式に記入し、必要書類を添付して申請をおこないます。

労災保険給付の申請書類のひな形は、厚生労働省のホームページや労働基準監督署から入手可能です。

不明点があれば労基署や会社に確認しながら申請手続きを進めます。

申請する労災保険の種類により、提出する必要書類は異なります。

たとえば、負傷や疾病に対する療養(補償)等給付を受けたい場合、事業主証明を受けた「療養の給付請求書」、治療のために支払った「領収書」、「医師の診断書/意見書」などが必要になります。

労災事故により労働者本人が亡くなられた場合には、遺族(被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の方において、「死亡診断書(死体検案書)」、遺族関係を示すための「戸籍謄本」などが必要になります。

くわしくは、厚生労働省のホームページから入手できるリーフレットに説明されています。

労働基準監督署からの支給・不支給の通知

労働基準監督署による調査の結果、労災保険給付の支給・不支給の決定の通知を労働者におこないます。

この際、不支給の決定があった時は、不服申立て(審査請求など)をおこなうことが可能です。

不服申立ては、一定の期間内にしかおこなえないなどの条件があるので注意が必要です。

会社への損害賠償請求

労災保険による補償でも、慰謝料など一部の損害についてはカバーされない場合があります。

会社の安全配慮義務違反があるなどの状況では、会社に対して損害賠償請求が可能なケースもあります。

また、労災事故に加害者がいるケースでは、加害者にも損害賠償請求をおこなうこともできます。

個人と会社との力関係もあり対等に交渉を進めていくのが難しい場合があり、賠償請求をどの程度求めていくのかなど総合的に検討し判断する必要もあるため、弁護士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

当事務所でも、労災による会社とのトラブルについて初回無料の法律相談をおこなっています。

お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

労災保険でカバーされない分の損害を使用者(会社)に負担してもらう方法

はじめに 労働者が、業務上の事故によって負傷したり、業務上の原因によって疾病にかかった場合には、労災保険から給付が受けられます。 具体的には、治療費等の療養費、休業補償、後遺障害が残った場合には障害補償の給付などがありま […]

労災保険給付請求の注意点

労災保険給付を受けるにあたり、いくつかの留意事項があります。

ここでは、よくある注意点を2つ取り上げて解説します。

申請期限(消滅時効)がある

労災保険給付には申請期限(消滅時効)があります。

労災保険の種類によって時効期間が異なり、一定期間行使しないでいると権利が消滅するので注意が必要です。

事故が起きたら可能な限り速やかに準備を始めましょう。

| 給付金の種類 | 申請期限(消滅時効) |

| 療養(補償)等給付 | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |

| 休業(補償)等給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |

| 障害(補償)等給付 | 傷病が治ゆした日の翌日から5年 |

| 遺族(補償)等年金 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |

| 遺族(補償)等一時金 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |

| 葬祭給付(葬祭料) | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |

| 傷病(補償)等年金 | 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない |

| 介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |

健康保険は利用できない

業務や通勤が原因のケガや病気については原則として健康保険は使えず、労災保険を利用することになります。

万が一健康保険証を使って治療を受けてしまった場合、後から労災保険に切り替える手続きが複雑になることがあります。

誤って、健康保険を利用し治療費を支払ってしまった場合には、次のコラムを参考に労災保険に切り替え、あるいは、支払った治療費を返してもらうようにしましょう。

まとめ(労災の相談・依頼は弁護士へ)

困ったときには、専門知識をもつ弁護士に早めに相談することが解決への近道です。

パート・アルバイトでも労災保険の給付を受けられるため、適切に手続きを行うことで安心して働く環境を整えることができます。

労災保険は国による労働者を守る制度であり、会社の都合や保険未加入などの問題があっても、労働者の権利を保護する仕組みが整備されています。

会社との話し合いが難航する場合や、給付内容に納得がいかない場合には早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な助言を受けることでスムーズにトラブルを解決できるでしょう。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災による後遺症が残った場合の後遺障害等級認定のための申請手続や、会社側との交渉代理、会社に対する損害賠償請求といった、被災労働者の方のサポートをおこなっています。

弁護士が会社との交渉を全て肩代わりします。

ご自分だけで会社との交渉、手続きを進めることに不安を感じている方の負担を軽くすることができます。

労災事故でお困りの方は、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

初回無料法律相談では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消などのお手伝いをおこなっています。

法律相談は事前予約制です。

電話、相談予約フォームなどご都合の良い方法で、お気軽にお問い合わせください。