労災で健康保険を誤って使ってしまった場合の対応方法、申請書類の記入方法

労災事故では、健康保険や国民健康保険は利用できず、労災保険を利用します。

本記事では、労働災害(労災)において誤って健康保険を利用してしまった場合の対応手順や必要な申請書類の記入方法について詳しく解説します。

労災保険と健康保険の違い、切り替え手続き、返金の流れ、そしてよくある疑問点に加え、実際の現場での対応方法を具体例とともに紹介します。

- 1. 労働災害(労災)で健康保険は使用できない

- 1.1. 労災保険と健康保険の違い

- 2. 誤って健康保険を使用した場合

- 3. 病院で労災保険に切り替える場合

- 3.1. 医療機関(病院・薬局)に確認

- 3.2. 切り替えの書類提出

- 3.2.1. 書類の記載方法(労災保険の様式5号)

- 3.2.2. 書類の記載方法(労災保険の様式16号の3)

- 4. 病院で労災保険に切り替えできない場合

- 4.1. 健康保険の運営組織に連絡

- 4.2. 保険者負担分を返納

- 4.3. 労災申請(治療費総額の返還)

- 4.4. 治療費の全額立て替えが困難な場合

- 5. よくある質問

- 5.1. 会社が労災を認めない場合、健康保険を利用できますか?

- 5.2. パート・アルバイトも労災対象か?

- 5.3. 労災保険だけで補償が不十分な場合(会社への損が賠償請求)は?

- 5.4. 労災保険(療養補償給付)の申請期限は?

- 5.5. 国民健康保険を誤って使用した場合の健康保険への切り替えは?

- 6. まとめ(労災弁護士への相談・依頼のメリット)

労働災害(労災)で健康保険は使用できない

労災で健康保険が利用できない理由は、根拠となる法律が違うことが挙げられます。

健康保険法で労災は健康保険の対象外となること(健康保険法 第55条)、国民健康保険法においても労災保険が優先することが条文上定められています(国民健康保険法 第56条第1項)。

そのため、仕事中や通勤中の労災において健康保険法は適用されず、労働者災害補償保険法にもとづく労災保険が適用されます。

労災保険と健康保険の違い

健康保険は日常的な医療費などの補填を目的としており、業務上の事故や通勤中の事故の補償は対象外となっています。

これに対して労災保険は、労災発生時の傷病、後遺障害、死亡を対象にした補償制度であり、その治療費の負担や休業補償、後遺障害に対する給付金など、手厚いサポート体制が整えられています。

傷病の程度が軽い場合に、労災保険の申請の手間を考えると健康保険を利用したくなるかもしれませんが、労災において健康保険よりも多岐に渡る補償があるため、労災保険を利用しましょう。

具体例として、業務中のケガや通勤時の事故に対して労災保険を申請することで、治療費について自己負担なく受けられ、経済的な負担を大幅に軽減できる仕組みになっています。

前述したとおり、労災に健康保険や国民健康保険を利用することはできません。

そのため、労災で健康保険を利用してしまった場合は、正規の手続きを踏んで労災保険への切り替えが必要となります。

誤って健康保険を使用した場合

誤って健康保険を利用してしまった場合の正しい対応方法と、労災保険への切り替え手続きについて説明します。

切り替えのパターンは、大きく分けて2通りに分かれます。

1つ目は、通院先である病院で労災保険へ切り替える場合、2つ目は、病院での労災保険への切り替えができない場合です。

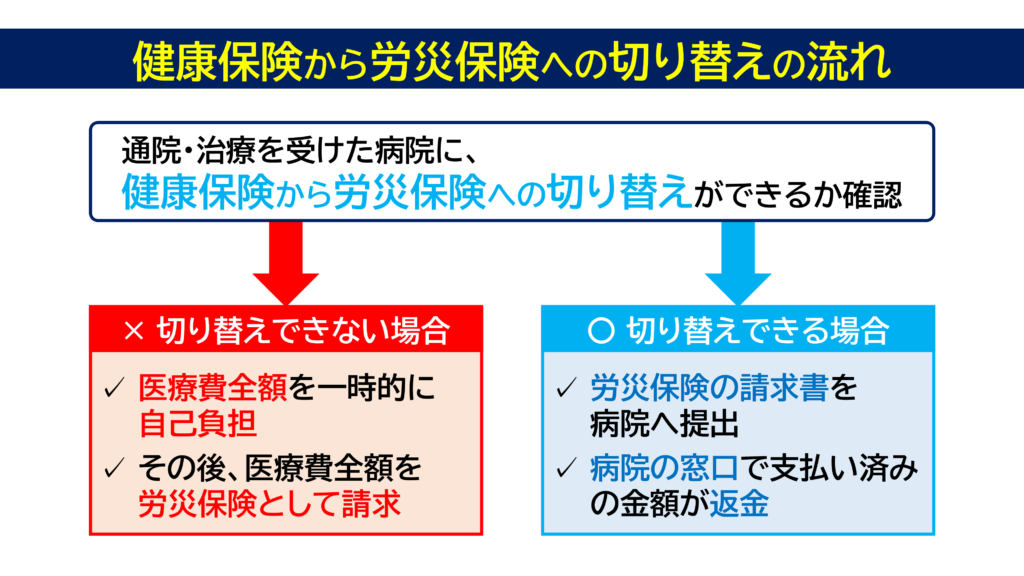

誤って健康保険を使用してしまった場合、まずは受診した病院に労災保険に切り替えができるか確認します。

病院で労災保険に切り替える場合

治療を受けた医療機関(病院・薬局)で労災保険に切り替えができる場合、労災保険の療養給付の請求書を提出します。

健康保険を使用し既に支払っていた自己負担部分は返還され、医療費(治療費・薬剤費)の全額が保険適用となります。

医療機関における労災保険への切り替え手続きや、必要な書類提出の方法について詳しく説明します。

医療機関(病院・薬局)に確認

受診している医療機関に対して、労災保険への切り替えが可能かどうかを事前に確認します。

病院側からの指示を受けた場合は、速やかにその指示に従い、必要書類の取得や記入を進めることが求められようにしましょう。

切り替えの書類提出

切り替えに必要な書類は、仕事中と通勤中の労災により異なります。

下記の申請書を作成し、勤務先から事業主証明をもらい医療機関へ提出します。

【申請書ひな形】

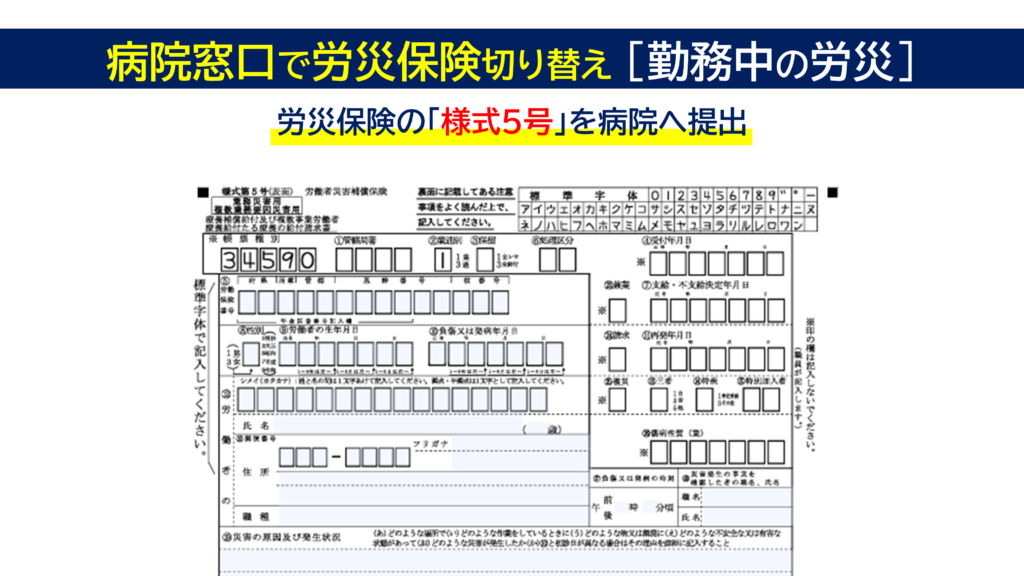

▼ 業務災害(勤務中の労災)の場合

様式第5号 「療養補償給付たる療養の給付請求書」

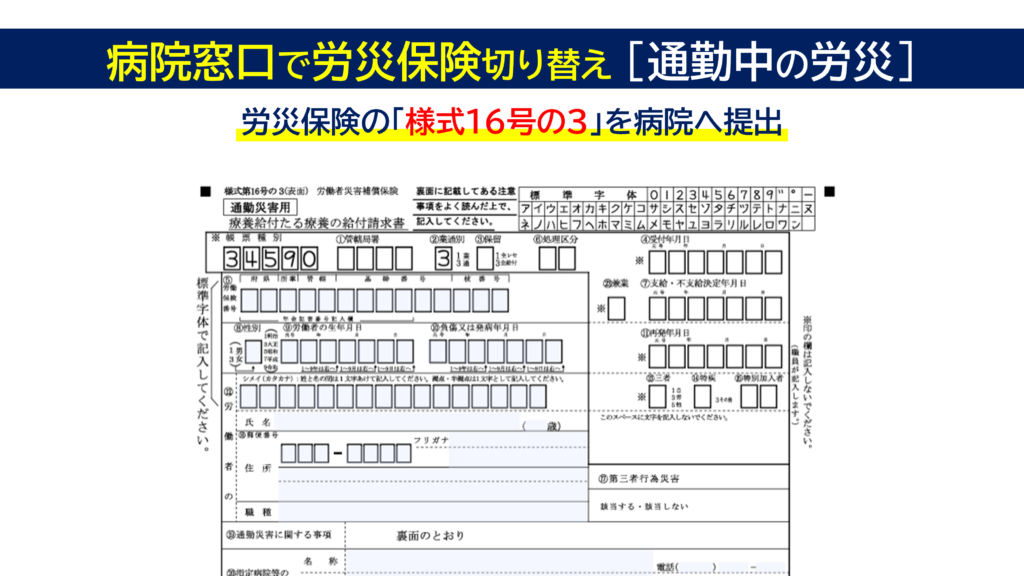

▼ 通勤災害(通勤中の労災)の場合

様式第16号の3 「療養給付たる療養の給付請求書」

最新の労災保険申請書類は、厚生労働省の公式ホームページからダウンロードすることが可能です。

なお、別の医療機関へ移って治療を継続している場合で、転医前の医療機関で労災可能な場合には上記の申請書を提出します。

転医後で現在治療中の医療機関には次の書類を提出します。

【書類】

▼ 業務災害の場合

様式第6号 「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」

▼ 通勤災害の場合

様式第16号の4 「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」

ただし、複数の医療機関を受診しておられ、一部の医療機関で労災保険への切り替えができない場合には、手続きが複雑になるため、労働基準監督署に問い合わせるなどして確認しておくようにしましょう。

書類の記載方法(労災保険の様式5号)

勤務中の労災における切り替えの申請書の記載方法は、次の厚生労働省の「療養の給付請求書記入例」が役立ちます。

記入時には、事故の日時、場所、状況など、具体的な情報を簡潔にかつ正確に記載する必要があります。

記載漏れや誤記がないようにしましょう。

【申請書記載例】

▼ 業務災害(勤務中の労災)の場合

「療養の給付請求書記入例」のページをご参照ください。

様式第5号 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用」

なお、事業主が労災を認めず証明を受けられないような場合でも、労災保険の申請は可能です。

くわしくは次のコラムをご覧ください。

労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説

労働者災害補償保険制度(労災保険制度)は、業務中や通勤中に発生する労働者の負傷、疾病、障害、死亡など対して保険給付をおこなうことで、社会復帰を促進し、被災労働者やその遺族の福祉を増進することを目的にしています。 しかし、 […]

書類の記載方法(労災保険の様式16号の3)

通勤中の労災事故で提出する労災保険申請書様式16号の3は、災害発生時の内容に関する記入が求められる書式です。

【申請書記載例】

▼ 通勤災害(通勤中の労災)の場合

「通勤災害の場合」のページをご参照ください。

様式第16号の3 「療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用」

切り替えの手続きが終わると、医療機関から、ご自身が支払われた自己負担部分の返還を受ける事ができます。

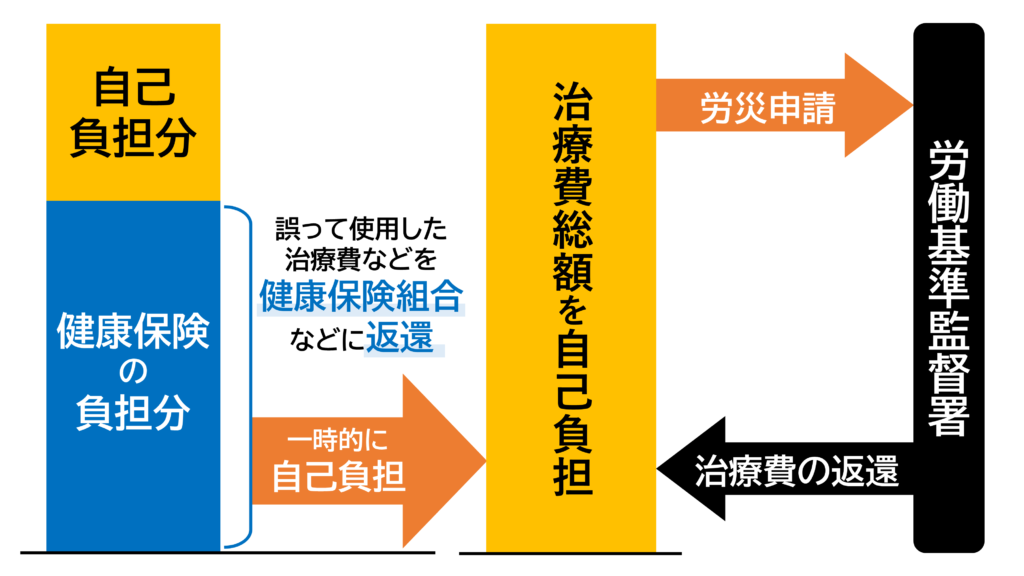

病院で労災保険に切り替えできない場合

医療機関での労災保険への切り替えができない場合の代替手段や手順について解説します。

健康保険証を使用して一定期間経過すると、診療報酬明細(レセプト)の締め日の都合や、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に健康保険扱いの手続きを済ませているために、切り替えができないことがあります。

健康保険の運営組織に連絡

この場合、加入されている健康保険組合や協会けんぽへ、健康保険を誤って使用したことを連絡します。

なお、ご自身が加入する先については健康保険証を見て確認してください。

保険者負担分を返納

連絡を受けた健康保険組合から、健康保険組合が支払いをしていた治療費相当額を、いったん被災労働者が返還します。

納付書(振込用紙)が届くので、その支払いを済ませます。

例えば、健康保険の自己負担が3割の場合、健康保険組合は医療機関に残る7割の医療費(や薬剤費)を支払います。

被災労働者が、健康保険組合の支払った7割を負担することで治療費(薬剤費)全額を支払うことになります。

なお、この時に健康保険組合から「受診医療機関の診療報酬明細書(レセプト)は必要か」と聞かれた場合は「必要」と回答してください。

あとの手続きで、治療費を負担したことを証明するための資料となります。

診療報酬明細書は「封」がされて届きますが、決して開封しないでください。

労災申請(治療費総額の返還)

管轄の労働基準監督署に、労災保険の請求書を提出します。

この請求書には医療機関(や薬局)の証明が必要になります(ただし、この証明を受けるためにかかった費用は労災保険の支給対象外です)。

【申請書ひな形】

▼ 業務災害(勤務中の労災)の場合

様式第7号 「療養補償給付たる療養の費用請求書」

▼ 通勤災害(通勤中の労災)の場合

様式第16号の3 「療養給付たる療養の費用請求書」

この時、先に届いた診療報酬明細書(未開封のまま送付)や、病院に支払った自己負担分3割分の領収書(紛失の場合、療養費等領収書紛失届)、健康保険組合などに返還した7割分の領収書をそろえて、上記の請求書とともに労働基準監督署へ提出します。

なお、送付による提出も可能です。

労働基準監督署は、これらの書類を確認したうえで、労災保険から被災労働者が負担した治療費全額を返還します。

治療費の全額立て替えが困難な場合

医療機関で労災保険への切り替えができない場合、原則、被災労働者が治療費(薬剤費)全額を立て替える必要があります。

とは言え、治療を始めてから時間が経過している場合、健康保険組合などに返還する金額が高額になるケースがあります。

ただ、すでに労災認定を受けている場合で、医療費全額の立て替えが困難な場合には、いったん全額を自己負担することなく、労災保険の請求をおこなうことも可能です。

この場合、まずは労働基準監督署に労災認定を受けていること、全額を自己負担せずに労災保険の給付をおこないたいことを申し出てください。

労働基準監督者が保険者である健康保険組合と調整をおこない、手続きを進めていきます。

<医療費全額負担が難しい場合の流れ>

① 労働基準監督署に、全額自己負担をせずに労災保険の請求をしたいと申し出る

② 労働基準監督署と保険者(健康保険組合、国民健康保険)と調整

③ 保険者から、保険者が負担した治療費(薬剤費)の返還通知書等が届く

④ 労災保険の様式第7号、または第16号の5を記入し、

③の返還通知書等を添付し、労働基準監督署に提出

よくある質問

法律相談のなかで、実際によくいただく質問と回答をご紹介します。

会社が労災を認めない場合、健康保険を利用できますか?

会社が労災を認めない場合でも、労災申請や労災保険の利用は可能です。

労災かどうかを判断するのは、労働基準監督署です。

労災の申請書の中には、勤務先の事業主証明が必要になることがありますが、証明が受けられなくても労災の審査に影響はありません。

ただ、会社が労災を認めないため証明が受けられなかったことを労働基準監督署にきちんと伝えておくようにしましょう。

なお、会社が労災を認めない場合の被災労働者側の対応について、次の関連コラムでくわしく解説しています。

労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説

労働者災害補償保険制度(労災保険制度)は、業務中や通勤中に発生する労働者の負傷、疾病、障害、死亡など対して保険給付をおこなうことで、社会復帰を促進し、被災労働者やその遺族の福祉を増進することを目的にしています。 しかし、 […]

パート・アルバイトも労災対象か?

労災保険は正社員に限らず、パートタイマーやアルバイトも、勤務形態にかかわらず、雇用関係があり賃金の支払いを受けている場合には労災保険の対象となります。

勤務先が、パートタイマ―やアルバイトには労災保険の適用はないと言われた場合でも、ご自身で労災申請をおこなうことは可能です。

労災保険だけで補償が不十分な場合(会社への損が賠償請求)は?

労災保険の補償が不十分な場合、勤務先に対して損害賠償請求できる可能性があります。

例えば、会社には、労働者の生命、身体、健康守るために必要な配慮をおこなう義務があります(安全配慮義務)。

もし、事業主がこの義務を怠り、それが従業員の健康を損なうような結果を招いた場合、被災労働者である従業員は損害賠償請求を行うことが可能です。

労災保険だけでは、損害の全てをカバーできないケースもあるため、労災にあった場合には弁護士に法律相談を受け、どのような解決方法があるかアドバイスを受けるのが良いでしょう。

なお、会社に対する損害賠償請求について、くわしくは次のコラムご覧ください。

労災保険でカバーされない分の損害を使用者(会社)に負担してもらう方法

はじめに 労働者が、業務上の事故によって負傷したり、業務上の原因によって疾病にかかった場合には、労災保険から給付が受けられます。 具体的には、治療費等の療養費、休業補償、後遺障害が残った場合には障害補償の給付などがありま […]

労災保険(療養補償給付)の申請期限は?

「療養(補償)等給付」は、労災病院(や労災指定病院等)で治療そのものを受けたり、治療費、入院の費用、看護料、移送費といった療養のためかかった費用の支給が受けられる「労災保険」のひとつです。

この療養(補償)等給付には申請期限(時効)があります。

療養費を支払った日の翌日から2年で時効にかかります。

申請期限を過ぎると、補償が受けられなくなる可能性があるため、期限内に正確な書類を整備し、必要な手続きを完了させるようにしましょう。

各種労災保険の申請期限については、次のコラムでくわしく解説しています。

労災保険を後から申請することは可能か?手続きと注意すべきポイントを弁護士が解説

仕事中や通勤中の事故・出来事が原因で、ケガをしたり、病気にかかったりした場合、労働者は、労災保険を利用することができます。 しかし、労働災害に該当することを知らずに健康保険や任意保険を利用して治療をしてしまったり、すでに […]

国民健康保険を誤って使用した場合の健康保険への切り替えは?

前述した通り、労災で国民健康保険を利用することはできません。

そのため、国民健康保険(国保)の場合は市区町村役所に連絡をして、市区町村が運営する国保が負担した7割を市区町村役所に返還する必要があります。

一時的に治療費総額を負担した後、労災保険への切り替え手続きをおこない、労働基準監督署から全額の支払いを受けることになります。

まとめ(労災弁護士への相談・依頼のメリット)

労災問題に直面したとき、弁護士に相談・依頼することは大きなメリットがあります。

労災にあった時に、問題となるは次のポイントです。

✓ 会社や加害者との話し合い(損害賠償請求など)

✓労災保険の申請手続き

✓後遺障害等級認定の手続き(後遺症が残った場合)

こうした、適切な補償や賠償額に影響を与えるような対応についてアドバイスを受けることができ、すべて任せられる点が弁護士に相談・依頼するメリットとして挙げられます。

専門家の助言や交渉・手続きの代行により、被災労働者ご本人さまの負担軽減や、安心して治療と社会復帰を目指す環境を作ることが期待できます。

そのため、疑問点やトラブルが生じた際に、まずは専門知識を持つ弁護士に相談しアドバイスを受けることで、正確かつ迅速な対応をおこなわれることをおすすめします。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災問題に関する各種サポートをおこなっています。

ご依頼いただくことで弁護士が窓口対応をおこなうため、安心して治療に専念し社会復帰を目指すことが可能です。

なお、労災問題の初回相談は無料です。

無料相談では、弁護士があなたの置かれた状況やご希望を丁寧にお伺いし、① 解決方法のご提案、② 解決の見通し、今後の流れについて説明、③ 不安や疑問に対する個別の質問に回答いたします。

電話やWEBフォーム(メール)で、初回無料相談のご予約を受け付けています。

ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。